分類毎の売上の波動を複合し、

売上、在庫、売場を連動させれば、

生産性は急上昇する!

小売業の利益改善コンサルタント、

中小企業診断士の専田政樹がおくる、

店舗の利益改善 虎の巻、

【66巻】です。

さて、3つの構成比を使って「売場を操る」と

繰り返してきましたが、

操れている状況というのは、

どんな状況を示しているのか…

というお話をして参ります。

3つの構成比とは

①売上構成比(分類ごとの売上計画・実績の割合)

②在庫構成比(分類ごとに保有している商品在庫の割合)

③売場面積構成比(分類ごとに使用している売場面積の割合)

のことを指し示しています。

業務手順としては①→③→②と進めるのが

平常時はベターな進め方です。

まずは①で、自店の商圏を調べ

チャンスに在処を探ります。

伸びそうな分類、縮小しそうな分類など、

様々なものがあると思います。

各条件を統合して販売計画をたてていきます。

粗利ミックスを計算した上で、

売上金額と数量に落としこむと

次のステップに勧めるようになります。

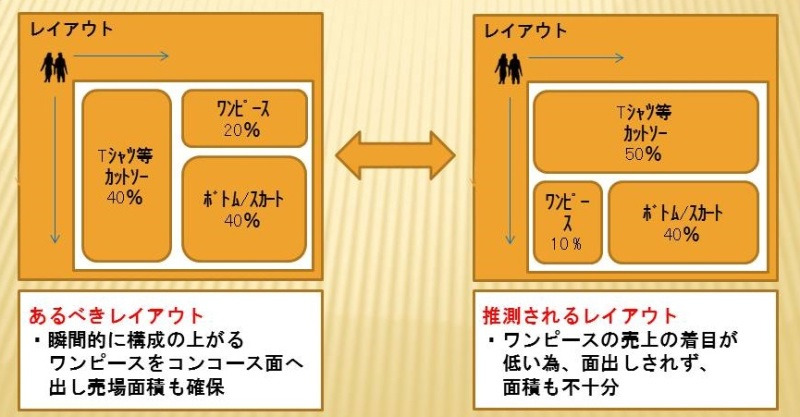

次に③の売場面積計画です。

このステップが比較的抜け落ちやすく、

店のバランスを崩す原因となる所です。

「①」でたてた計画に合わせて、

どの分類にどの位置で、そのくらいの面積を

もたせるのかを決めていきます。

この時陥りやすいのが、

金額のおおきなメイン分類のみを

大雑把におとしこんでしまうことです。

メインの分類をしっかり抑えたから

大丈夫だろうとおう考え方です。

実際はこのやり方で進めていくと、

ジワジワとお客様の支持を失っていきます。

お客様が欲しているきめ細かな商品への

対応がいい加減になってしまう為、

「かゆい所に手が届かないお店」になって

しまうのです。

最初からないなら、そういう認識でしょうが、

過去に購入していたものが、

どこに置いてあるかわからないとなると

だんだん店から足が遠のいていってしまいます。

その為細かいものを含めて、

計画立案の都度、全分類をグリップして、

配置を考えていくわけです。

これが上手くいきだすと、

商品分類同士の関係性を意識して配置を

する様になり、お客様は商品を見つけやすく

わかりやいお店でお買い物を楽しめるお店に

なってくるのです。

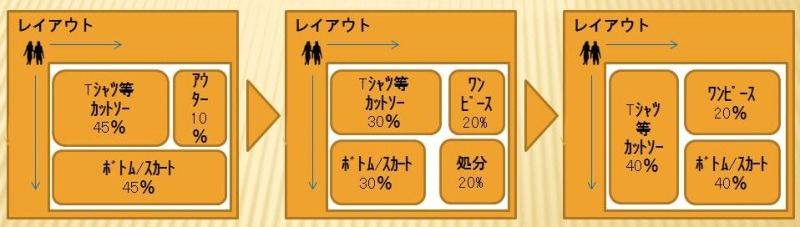

そしてポイントは63巻~65巻でお話した

次の売場へ移り変わる時のトリガーです。

これの単位で落としこんで、

計画的に変更していく事が重要です。

最後に②の商品在庫です。

狙った量の商品在庫を

確保する事が重要です。

これが先に在庫確保から

入ってしまうと、

売場に商品を展開しきれないケースや、

計画した面積構成を崩してしまう

ケースが発生します。

結果アンバランスな売場となり、

お客様よりも働き手の都合に

合わせたお店となってしまいます。

逆にいうと、

この3つのバランスが

保てていれば、

お客様のニーズが変かする

トリガーが訪れた時に、

柔軟に対応する事ができ、

いつも欲しいものがある

売場となり、リピーターも増え、

新しいお客様も増えていくのです。

「継続は力なり」という種別の

取り組みになりますので、

やり続けなければ効果がでてきません。

一方やり続ければノウハウが

蓄積してきますので、

必ず成果がでてきます。

なれてくると、

この取り組み無しで仕事をする事が、

怖くなってきます。

道もわからず、

出発するようなものですから… (^^ゞ

↓各ステップのリンクはこちら